| 2020年4月号 | Monthly sati! April 2020 |

| 今月の内容 |

| |

| |

認識論のモデルを活用した人材開発手法の体系化に関する一考察(2) ―サティの技法、内観法とフラクタル心理学を中心として― (加藤雄士氏論文) |

| |

ダンマ写真 |

| |

Web会だより:『生きる意味を探して』 |

| ダンマの言葉 | |

| |

今日のひと言:選 |

| |

読んでみました:菅野美代子著『超孤独死社会』 |

| 『月刊サティ!』は、地橋先生の指導のもとに、広く、客観的視点の涵養を目指しています。 |

![]()

<お知らせ>

| 今月号は、加藤雄士氏による論文『人材開発手法の体系化に関する一考察 ――サティの技法, 内観法とフラクタル心理学を中心として――』の第2回です。 本論文掲載の経緯については3月号をご覧ください。(編集部) |

| (承前)

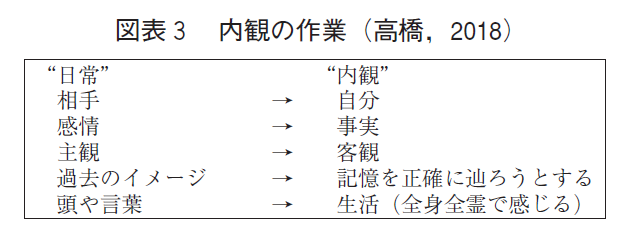

2 内観法の機序の考察 過去の「記憶」の影響について, 橋本は次のような例をあげる(下線は筆者, 以下同じ)。 受け入れたくない過去の出来事が, 気がつかぬ間(無意識) に症状や生き難い癖を 形成している場合がある。例えば「お母さんはおねえちゃんのことばかり可愛がる。 私 のことも見て欲しい。」と思った時, 「弟が病気でお母さんが弟の傍にいるから, 無理を言 わない, 我慢しなくては。」と決める。(橋本章子, 2018, 筆者一部加筆) 幼少期の体験から決めたことが大人になっても生き難い癖を形成して, 成人になっても 行動に影響を与える。さらに, 橋本は次のように説明する(下線は筆者)。 子供の感性は鋭く, 親の顔色や場を読みすぎ, 子供の視点で認知が進む。また, 親 が不安定で子どもが安心できない環境にいた場合は, 自己主張や親に逆らうことが苦 手になる。子ども時代に身につけた「生きる癖」は成人になっても対人関係に影響を与 える」(橋本章子, 2018, 筆者一部加筆) 子供時代の認知をもとにして身についた「生きる癖」は大人になっても対人関係に影響 を与える。橋本(2018) は「子供時代の体験では親・大人の言葉は絶対だった。この経験 が苦手意識の芽生えになった。ただし, 今, 成人して振り返ると言葉の背景や真意が見え てくる」13) といい, 子ども時代の体験について次のように説明する。 「海辺で親に怒鳴られて, 泳ぎが苦手になり親を恨んでいる」という記憶も,「実は, 海が台風で荒れていて危険を教えるために父は大声をあげた」だけのことだった。「父 に暴力を振るわれ, 父に似たタイプの上司が苦手である」という記憶も, 実は,ベランダ から落ちそうだったので咄嗟に掴まれ部屋に放られただけだった。「本当は食べたくな い嫌いな野菜を口に詰め込み食べていた」という記憶も, 「野菜をちゃんと食べなさい が母の生前の口癖」であった。集中内観によって「ずっと思っていたことと, 内観をして 思い出したことでは場面の理解が異なった」という体験ができる。(橋本章子, 2018, 筆者一部加筆) 大人の立場に立って, 決められた方法で子供時代の体験を振り返ること(内観法)で, そ の体験に違う意味付けが行われ, 記憶が作り変えられる。高橋美保は, 内観法を「“問題 を”前提としたストーリーからの自己解放」と表現し, 次のように説明する(下線は筆者)。 内観では“問題”は扱わない。つまり, 症状不問である。従って, 「こんなことをして いて良くなるのか?」と思うクライエントもいる。「“問題”はストーリーの中で作られ, 現 実となる」ものであり, 人は「自分のストーリーの中の自分を生きる。しかし, そのスト ーリーを作っているのも自分」なので, 「“問題”を除去するのではなく, “問題を”前提 としたストーリーからの自己解放」をし, 「問題を作っていたのは自分であることに気付 く」のが内観法である。「他者の目を通した自分を観ることで」「“見ているもの”ではなく “見落しているもの”を観る」視点の変化が起きる。(高橋, 2018, 筆者一部加筆修正) “問題”はストーリーの中で作られ, 現実となるので, “問題”を前提としたストーリー から自己を解放していくのが内観法だと高橋はいう。この「“問題”を前提としたストー リー」が, 過去の自分本位に作られた「記憶」である。そして, 内観の作業は日常とは対 極の非日常だとして高橋は以下のように図示する。

フラクタル心理学のインナーチャイルド療法では, トラウマとなる出来事の前に戻り, 相 手(大人) の中に入ることにより, もともと自分が未熟だったということを見つけ, 未熟な脳 で出来事を判断したために, トラウマとなったと考える。それに気づけば親に愛されていた と知り, それが真実だと思える。そして, 修正文(数百文字の文章) を繰り返すことで, 自分 の思考回路の修正をするものである。(つづく) |

| ~ 今月のダンマ写真 ~ |

先生より |

| 『生きる意味を探して』 H.M. |

| 私は55歳の会社員です。地橋先生の朝カル講座を受講し始めて11ヶ月になります。

私が朝カル講座を受講し始めた理由は、お寺での坐禅会や阿字観瞑想、念仏会などが大好きでよく参加していたのですが、意味がわからないまま参加していたので、きちんと意味を理解したいと思ったのがそもそものきっかけです。最初は本を読んだり、朝カル等の仏教に関する講座をいくつか受けたりしていました。その後、地橋先生の講座を受け始めました。 地橋先生の講座は納得できるところが多く、毎回楽しみに受講していましたが、受け始めて3ヶ月目に名古屋への転勤が決まりました。内示を受けた翌日に講座があり、それまで講座終了後の食事会には参加していませんでしたが、勇気を出して食事会に参加し、転勤が決まったことを話しました。地橋先生や法友の皆さんからたくさんの励ましの言葉をいただき、大変有り難く受け止めました。名古屋に引っ越してからも、交通費は嵩むものの、私にとって講座は大切な存在となり、他の所用と並行しながらですが、現在も継続受講しています。 では、なぜ坐禅等が好きかということについて書きます。 私は姉と二人姉妹ですが、幼少期に姉から「人は一秒々々死に近づいて生きている」と聞いた時にショックを受け、人は死んだらどうなるのだろう、なぜ自分以外の人は死後のことを気にしないで生きているのかが不思議でなりませんでした。 高校生の頃に丹波哲郎の死後の世界の本と出会い、それからは丹波哲郎の信奉者になりました。辛いことがあるといつも丹波哲郎の本を引っ張り出し、どんなに辛いことがあっても自殺だけはしないようにと書かれた箇所を何度も繰り返して読んでいました。 辛いことというのは、自分は一言でいえば、アダルトチルドレンであるということや、恋愛に関して、いつも好きな人には好かれないということ等があります。また、生きる意味がわからないというのもありました。 私の両親は、結婚して子供を産んで家庭を持つというのが、『まともな生活』という価値観でした。一方で私は好きな人には好かれないということがありましたので、親のプレッシャーから逃れたいという思いから、あまり好きではないけれど結婚してしまえば何とかなるだろうという安易な考えで結婚しました。そんな結婚生活はうまくいかず、2年足らずで離婚しました。離婚した時に両親から、「こんなことなら産まなければよかった」と言われ、ひどく傷つきました。 また、生きる意味がわからないというのは、人は愛する人と出会い、その人と結婚し、その人の子供を産み、その人とその子供のために生きるというのが生きる意味であると考えていたので、生きていればそのうち自然にそうなるだろうと思っていたのに、まわりの人はそうなっても自分はそうならず、だったら自分に生きる意味はいったい何なのだろうとよく考えていました。 会社員なので、会社では利益を追求するために毎日精進し、会社以外では会社の仕事に役立つようなMBA等の勉強をしていたのですが、どうしてもそれだけに集中できない状態でした。会社の仕事はするけれども、それよりも大切な問題があるのではないかという感覚です。 職場では普通に仕事していましたが、人の好き嫌いが激しく、嫌いな人の足音が聞こえたり視界に入るだけでもストレスに感じ、一時期カウンセリングを受けたり、自分でもキャリアカウンセラーや産業カウンセラーの資格を取ったり、スピリチュアル系のセッションを受けたり、ワークショップに参加したり、出家者の講演を聞いたりしていました。 会社では、利益追求が最優先だけれども、違う場所には違う世界が存在しており、そういう世界に触れることで自分なりに会社員としての生活とのバランスを取っていたような気がします。(これを一般的には、現実逃避と呼ぶのかもしれませんが、私にとってはどちらも現実なので、現実逃避という言葉はしっくり来ない感じがします) そうした活動をする中で、だんだんと仏教を勉強したい、坐禅をしてみたいという気持ちが強くなりました。 東京に勤務している間に、都内で数回人事異動しましたが、新しい職場に変わっても、しばらくするとまた嫌いな人が現れるというパターンが繰り返されていました。因果論を理解していなかった頃は、嫌いな人に対し、心の中で「あんなことをしていると地獄に落ちるぞ」「地獄に落ちればいいのに」と思うことがよくありました。 名古屋に転勤する前に、嫌いな人が複数人おり、どうしたらその人達と離れることができるかを考え、ネット検索したところ、嫌いな人と離れられる呪文のようなものを見つけました。それは、「〇〇さん、あなたからの学びは終わりました。〇〇さん、ありがとう。〇〇さんが、幸せになりますように」と唱えるものでした。しばらくの期間、それを実行していました。それを実行したせいなのか、地橋先生の講座を受講したせいなのかはわかりませんが、結果的に嫌いな人達とは離れることができました。私はその人達が人事異動することを望んでいたのですが、自分が異動することになってしまいました。 それは不本意な人事異動でしたが、朝カル講座を受講していたおかげで、どんなことでも受け入れられるようになりました。もし受講していなければ、人事異動を決めた人(誰かはわかりませんが)を恨んで、また新たな業を作っていたと思います。 今は、名古屋への転勤も含め、どんなことも自分の蒔いた種を刈り取っているのだと自然に思えるようになってきました。そう思うと苦受が起きてもほとんど腹が立たなくなってきました。 例えば、お手洗いが汚れていたとしても、なんできれいに使わないのだろうと思うのではなく、善行を積めるチャンスだと思えば全く気にならなくなります。 朝カル講座のインタビューで一番驚いたことは、朝、歩く瞑想をしていると、忘れ物に気づくことがあり、その時に、瞑想を一旦中断し、忘れ物を鞄に入れてから、瞑想に戻る旨を話した際に地橋先生から「忘れ物は所詮、この世のこと。瞑想の方が大事」と言われたことです。ああ、そういう価値観なのだと、つくづく驚きました。 また、私が嫌いになる人は、声が大きい人、声が高く、よく通る声の人、その人が独り言やおしゃべりが多かったりする、そういう人が職場にいるとストレスになり、だんだん嫌いになることに気づき、そのことを質問すると、それについては、今生で自分が音に関して人に迷惑を掛けたことがあったのではないかという考え方と、人のせいにしないで、自分の集中力がその程度だ、という考え方がある旨のアドバイスをいただきました。どちらも思い当たる節があり、特に自分の集中力という点では、確かにものすごく集中している時には、音が気にならないことに気が付きました。 まだ、サマーディの体験をしたことはありませんし、私は瞑想の才能がないのかもしれませんが、これをしたからこうなったのかな、という小さな出来事はよく起きます。それは、本当にそれが原因なのかどうかはわかりませんし、それを立証することもできませんが、自分なりに、ああ、そういうことなのかな、という感じで過ごしています。 また、瞬間的に人を見くだす傾向がある自分に気づき、そのことに気づいた時には、透かさず、慈悲の瞑想をしたり、ごみ拾いをしたり、コンビニ等で募金箱を見かけたら1円募金をするようにしています。 このレポートを書き始めて、最近は生きる意味とは何かについて考えることがなくなったことに気が付きました。すべては起きるべくして起きていることで、様々な起きることが学べる機会だと捉え、有り難いことだと感謝しながら生きていきたいと思います。 |

| ☆お知らせ:<スポットライト>は今月号はお休みです。 |

N.N.さん提供 |

|||

このページの先頭へ |

|||

| 『月刊サティ!』 トップページへ |

|||

| |

|||

![]()

|

|

![]()

| 菅野美代子著『超孤独死社会』(毎日新聞出版 2019年) |

| 今日この国の現実を読者に突きつける。著者は出版社の編集者を経たフリーライター。想像も避けたいような描写から始まる生々しいありさまにまず圧倒される。著者はどのようにして現場に立っていたのだろうか。これまでは無縁であっても、これからは誰でもがこのような状況にいつ直面するかわからない。この深刻な現実について血の通った洞察を示してくれたことに敬意を表したい。

本書は、孤独死した本人、ゴミ屋敷、遺族、サポートする人々、そして特殊清掃業者にまさに“接した”レポートである。特殊清掃が手がけるのは、ゴミ屋敷、猫屋敷、火事現場、自殺現場、また技術のあるものは災害復旧など多岐にわたるそうだが、近年は孤独死が圧倒的で、「手がける案件の10件中8件が孤独死」だと言う業者もいるそうだ。 次のような記事(2018年5月14日付毎日新聞)が紹介される。 「5000社以上が加入している特殊清掃の業界団体である『事件現場特殊清掃センター』によると、民間資格である『事件現場特殊清掃士』の認定制度の施行が始まった2013年から、その数は5年間で15倍に膨らんで」いて、その背景には、家族、親族関係の希薄化があり、孤独死の増加に比例して特殊清掃の需要増によって新規参入業者が相次いでいると言う。 著者は現場の取材を続けるうちに、孤独死の場合には、そこに「故人の生きづらさが刻印されている」こと、そしてその背景には「社会的孤立の問題が根深く関わっている」ことに気づいていく。 孤立し、人生に行き詰まり、セルフネグレクトに陥る事情は何か。取材からわかってきたのは、人間関係が良好でありながらたまたま発見の遅れるのはきわめて稀れであって、「ある者は恋愛関係でもがき苦しみ、そしてある者は虐待などで親子関係が絶たれ、ある者は会社でのパワーハラスメントで心が折れ」、そして結果として、「周囲から取り残されて緩やかな自殺へとただ、ひた走るしかなかった」のであると。そして、「私な壮絶な現場の臭気に圧倒されながらも、遺品の数々から生前の彼らの姿がありありと目に浮かぶようになった」。 そして著者は、「その日初めて存在を知った彼、彼女らの抱えた苦しみを考えると、一晩中眠ることが」出来ずに、「私は、彼らが亡くなった孤独死の現場をたどるだけでなく、遺族や大家などその周囲の関係者に話を聞くことで、彼らの歩んできた軌跡をたどりたいと思った」。そして、同じ現場を共にする特殊清掃人たちに励まされ、「遺族さえ立ち入ることのできない凄まじい腐臭の漂う部屋で、最後の“後始末”をする特殊清掃人の温かさ」を知って、彼らの物語も描きたいと思うようになったと言う。 「年間約3万人と言われる孤独死だが、現実はその数倍は起こっているという業者もいる」ほどで、その現場から見えてくるのは、「やがては訪れる日本の未来」であり、「こうも言う。『こうなる前に、どうにかならなかったのだろうか』と。変な話に聞こえるかもしれないが、本書の取材に協力してくれた特殊清掃人たちは、内心では自分たちのような仕事のない社会が望ましいと感じている。私もそう思う」。 著者が語る本書のテーマは、「特殊清掃のリアルにとことんまで迫ることだ。それは、特殊清掃人たちの生き様や苦悩にもクローズアップしながら、私にとっての生と死、そして現代日本が抱える孤立の問題に向き合うこと」であった。そしてこうも言う。「死別や別居、離婚などで、私たちはいずれ、おひとり様になる。(略)特殊清掃の世界を知るということは、きっと、私や本書の読者であるあなたの未来を知るということなのだ。だから、たとえ目をそむけたくなる場面があっても最後まで希望を捨てずにお付き合いいただきたい。最後の1行まで、あなたの救済の書となることを願って」と。 始めの紹介が長くなったが、本書では第1章から第5章までさまざまなケースを、著者の言葉通りリアルにそしてとことん迫っていく。そして最後にはなぜか崇高ささえ感じられるほどであった。 第1章:「異常気象の夏は特殊清掃のプチバトル」 2018年夏の猛暑、高温注意情報が連日流れるまっただ中、一階に住む80代夫婦が営む二階の単身者用のアパートの一室で孤独死があった。借り主は心臓発作で亡くなった65歳の男性。発見したのは最後の勤務先である近所の生鮮食品の卸売会社の店長。当日出勤して来ないのを心配して大家の主人と二人で部屋に入ると、すでに冷たくなっていた遺体が発見された。部屋にはゴミが鴨居に届くほど積もっていて奥の部屋には立っては入れず、匍匐前進していったという。エアコンはどこにもなかった。 34年間、懇意だった大家によると、ゴミ屋敷になったのは4、5年前、それまで大家が分別していたゴミを自分でするように注意したのがきっかけではなかったかと言う。妻から臭いの話があったり、ベランダに出したゴミの袋が近所に飛んでいく苦情が来るよ、と話したそうだが、その時は、「わかりました、すみません」とは言うものの、直る形跡はなかった。家賃6万5千円は毎月手渡しだったが、34年間遅れたことは一度もなかった。著者によると、孤独死する人は人付き合いの面では困難を抱えていることが多くとも、家賃の支払いなどはきちんとしている人が多いように感じると言う。 この件の担当者である上東という清掃人についても、著者は他の章と同様紹介していく。彼は特殊清掃だけではなく、遺品整理や生前整理も行っている。楽しかった子供時代の想い出を持つ団地育ちで、30歳の時に仲間3人で廃品回収業を立ち上げた。ところが半年後に仲間の一人に肺がんが見つかり、お金がないと命すら守れない現実を突きつけられて、治療費を捻出するためにかなりあこぎなやり方をしたと言う。その仲間が亡くなったあと三日三晩泣きはらしたが、それでも心が痛んでもう限界だと言う時に、知り合いに勧められ遺品整理業に転向した。 ゴミ屋敷の遺品は掃除しなければ整理できない。そのため、転向してからは、特殊清掃が必要な孤独死の物件も手がけることが増えていき、本格的に特殊清掃にも乗り出していった。そして、日本初の遺品整理のフランチャイズということですぐにメディアにも注目され、テレビなどにも頻繁に出るようになったが、現場では、孤立し、心に苦しみを抱き、片づける以前に問題を抱えている人が圧倒的に多いということに気づいていった。しかし、メディアが求めるのはあくまでゴミや遺品の効率的な片づけ方で、彼が伝えたい心の部分には誰も目を向けようとしなかったと言う。それもあってメディアに出ても発信することが出来ず、ジレンマを抱えて次第に心が疲弊していくようになった。 メディアが求めるものと自分の思いとの乖離に悩んだ彼は、円形脱毛症になったり自律神経をやられたりしたあげく、苦しみ、辛さから逃げ出すために最終的に山にこもることで自分を取り戻した。そして、今はひとつひとつの現場を大切にして、遺族の中に自らも身を置き、寄り添うように時間をかけて作業を行っている。現場では遺族に敬語を使わないと言う。その理由は、何を捨てて何を残して欲しいのか、真意をくみ取るには余計な壁は取っ払ったほうがいいと考えているから。彼は次のように言っている。 「生きづらい人には、僕はすどく共感するの。孤独死した人は、みんな恐らく根は良い人なんだと思う。人を騙したりとかは絶対できない人。だから、同時に自分に嘘がつけなくてすごく苦しくなってしまう。悩んでそれが物凄いストレスになっちゃう。自分はこれでいいのかという、罪悪感を抱えているの。ずるくないから悩むんだよね。きっと世渡りは上手じゃない。ただ、その分、人に正直だと思うし、自分に正直でありたいと思っている。でも、社会を優先させなきゃいけなかったり、人を立てなきゃいけないところがあったりするでしょ。それに矛盾を感じてしまって、自分を許せてない人じゃないかなって思うよ」 「特殊清掃をやっていてきついのは、その人の内面がわかっちゃうこと。ペットボトルひとつからでも、その人の苦しみが見えちゃうんだよね」 たしかに、遺族と話し合いながら遺品整理するのは金銭面では非効率的だし時間もかかるが、彼は、「これまでたどってきた人生から、そんな生きづらい人の気持ちが痛いほどにわかる。そこに共感できる優しく温かな人柄を持ち合わせている。だから特殊清掃という仕事に携わっているのだろう」と著者は結ぶ。 第1章にはこのほか、ゴミに埋もれた部屋を掃除したいとのマンモス団地に住む70代の女性。この人はテレビ取材とその放送をきっかけにしてご近所との付き合いが生まれ、上東の仕事をキャンセルした。また、アパートで孤独死した77歳の男性の場合は、部屋は整然と整理され、床にはゴミ一つ落ちていなかった、まさに清貧を地でいったような生活がうかがえた。畳の上でなくなった彼のようなケースは珍しいと言う。彼は、最後まで誰にも迷惑を掛けず、恨まれることもなく、しかも十分な遺産を遺族に残していた。 猛暑の夏に死後一日で発見されながら、「人が歩んできた生き方は、ここまでも部屋に如実に現れるのか――。同じ死でも、こうも違うのかと思い知らされる」。 最初の件で、主のいない部屋で経を上げたあと、僧侶が語った。 「この方をもし生前に知っていたら、どうしてたんだろうってよく思うんです。一緒になって片づけようって言えたのかというと、話しかけても拒絶されるだろうと思って言えなかったかもしれない。関わらないでくれって人に、どうやって心を聞かせるのか。こちらも何をしてあげるのが正解なのかっていつも考えてしまうんですよ」 僧にもその答えは見つかっていない。 第2章から第5章も、深刻な描写が続くが、スペースの関係からここではやむなく簡潔に紹介せざるを得ない。 第2章:「燃え尽きて、セルフネグレクト」では、20年ぶりに会った別人のようになった兄(55歳)のことから始まる。会って数カ月後、連日の猛暑で兄は不詳の病死をした。警察署では一目でいいから兄の姿を見たいと懇願したが、警察官は、絶対に辞めたほうがいいといって首を縦に振らなかったと言う。 特殊清掃人の塩田氏の話。遺族らの行き場のない感情や憎しみが、特殊清掃業者に向けられることも少なくないそうだ。 「普段は何の交流もないのに、孤独死した時だけ責任を取ってくれと言うのは、意味がわからない」と。 第3章:「孤独死社会をサポートする人々」では、先ずは警察官である。警察官は最初に遺体を運び出す。もと警察官の菅原氏は、一番辛かったのは飢えによるもので、孤独死自体は止めようがなく、これから急増するだろう、そして引き取り拒否も増えるだろうと見通している。そしてそのつけは行政にまわるが、そのうち行政も音を上げるだろうと彼は内心では感じていると言う。 孤独死は、火葬はしたものの行き場のない「漂流遺骨」という形になって遺ることがある。 「3万円で遺骨を引き取る『終の棲家なき遺骨を救う会』(東京都新宿区)には、押しつけられた遺骨をどうすればいいかという親族からの相談がひっきりなしに電話やメールで寄せられる。その数は、月に100件を超えるという」 「顔も知らない親族が孤独死し、さらに遺骨を押しっけられた。できるだけ安く簡単に済ませたい――。相談内容は、突然の出来事に慌てふためいた親族の困惑が目に見えるようなものばかりだ」 このほか、猫屋敷を売却して仏壇の水を取り替える不動産会社社長。家族から密接には接触したくないと思われている人たちの受け皿となって、その家族の代わりに高齢者を手助けしている人々(“レンタル家族”と称している)。地元で孤立している人たちの支援に向けた「さえずりの会」を立ち上げた、親族の孤独死を経て自らがボランティアで回っている人。そこには孤立状態から困難に陥った人の相談がひっきりなしに届く。 第4章:「家族がいてもゴミ屋敷に向かう」では、地元の高齢者向け病院に22年間介護福祉士として働いていた10歳離れた実の姉53歳が失跡した事件から。2年以上経過しても未だに行方がわかっていない。おそらくゴミ屋敷化しているのを親族に知られたためだと言う。 ゴミ屋敷になったきっかけは同じ病院に勤める男性との失恋ではないかと妹は推測している。過食によって肥満になり、また自己啓発セミナー、宗教にもはまっていた時期もあった。姉はまじめであると同時に、生きるのが下手で、自己主張が苦手であった。家族も今はもうどうすることも出来ずにいる。 第5章:「なんで触ったらあかんの?僕のおばあちゃんやもん!」は、行列の出来る関西の遺品整理・特殊清掃業者、横尾氏の話である。 祖母の孤独死を経験したときに、何もかもが母親の肩に掛かり、その結果膠原病が悪化して入院を余儀なくされた。 「おばあちゃんが亡くなって、母親は膠原病でしょ。葬儀やなんかをこなせる体力はない。だけど、親父は昭和の親父やから一つも動けへん。おばあちゃんの荷物は多くて、本当に片づけが大変やったんです。バックヤードの女性が一番割を食うんですわ。人一人死んだら、それからがほんま大変や。片づけるのも母親一人では、でけへん。ただ単に家の中の物をぽんと出す仕事じゃなくて、家族に寄り添った整理人が絶対必要になってくるって、確信したんです。今思えば、全部おばあちゃんが導いてくれたんやわ」 高校時代ラグビーに明け暮れた彼はそこで大手遺品整理会社に転職を決意し、輝かしい営業成績を収めて大阪支店長まで上り詰めた。 しかし、そこは彼が夢見ていた遺族に寄り添うような会社ではなかった。まだ遺品整理という言葉が世に出たばかりの頃で、いくらでも高額な金額をふっかけることが出来たのだ。しかし彼は、逡巡して苦しむ。「俺が追い求めたいのは、こんな世界じゃない」と。 「ある案件が100万円で成約したことを社長に電話すると、『お前、そんなんやから大阪の売り上げが悪いねん。150万円とか200万円とか、ようやらんのか!』と怒鳴られた。 たまたまその声を聞いてしまったお客の男性は、驚いた様子で首を振った。 『横尾さん、あんたはええ人や。だけど、そんな会社におったらあかん。あんたには悪いけどキャンセルするわ』 横尾は、泣きながら社長に電話して抗議した。 『俺がいつ会社に迷惑かけたんか。俺が会社を軽視したことなんてないわ。俺は常に胸張って仕事しとるやないか。こんな会社辞めたるわ!』 悔しくて、涙が止まらなかった。必ず自分が目指していた遺品整理を実現してやる。みんなが笑顔になれる、そんな存在に絶対なってみせる。そう決意して、会社に辞表を叩きつけた」 彼は2008年、会社を辞めるとすぐに大阪の堺市で遺品整理、特殊清掃業を立ち上げた。当時、需要が最も多かったのは、生活保護受給者の部屋の整理だったと言う。そこで、前に働いていた会社の約半額という破格に設定し、その金額はすぐに話題になった。彼は同時に、部屋の整理の価格を抑える代わりに家電を買い取り、利益を上げるという仕組みと作った。たとえ1件当たりの利益は少なくとも、時間をやり繰りし、手がける件数も増やした。 「確かに遺品整理のノウハウは前の会社に教えてもらった。しかし、会社は人の心に寄り添うという最も大切なことを置き去りにしていた。そのことに対する反発が原動力となり、メモリーズは関西で随一の遺品整理、特殊清掃業者として名を馳せるまでになった」のである。 「近年増え続ける特殊清掃業者の中には、遺族が慌てふためくことを逆手に取って、ボッタクリのような金額をふっかける業者も多い。横尾はそんな業者に憤る。『10万円、20万円っていったって、庶民には大金や。特殊清掃で100万円とか取ってどうすんの。お天道様はちゃんと見とるんや』」 ある現場では、「2Kの部屋の上までゴミ袋が山のように積み重なっていた。(略)案件を紹介した社会福祉協議会によると、他社の見積もりは50万円だという。 『横尾さん、どうか助けてやってくれや』 (略)どんなに安く見積もっても、40~50万円はかかるはどのゴミの量だった。しかし、どう見てもこの親子には支払い能力がない。 もうこの金、返ってけえへんでもええわ。人助けや。俺にこの現場を見させたら、俺そんなの絶対やってまうやん。俺品祉整理から始まったんや。おっちゃんが、やったるわ。だから安心して任しとき。 横尾は、月々2万円の5回払いで、10万円でゴミ屋敷の片づけを引き受けることにした。しかし、そのお金ですら、返ってこなくていいと思った。 『坊や、よう、俺と出会ったな。助けたるわ。おっちゃんは、スーパーマンやからな』 横尾は、心の中でそうつぶやき、懸命に部屋のゴミを片づけた。部屋のゴミがすべて撤去されると、みるみるうちに男の子の顔は、明るくなっていった。少年の母親は泣いて喜び、毎月2万円を手に横尾に返しに来た。横尾は、まさに、少年にとってスーパーマンになったのだ」 引用が多くなってしまったが、その中身へのアプローチには欠かせなかったからである。次に、一般的な事情として触れられていたものとあげておこう。 先ず料金である。特殊清掃の費用は遺体の腐敗が進めば進むほどかさむことになり、数百万円というケースもざらにある。そして、相続放棄をした場合を除いては、負担を強いられるのは血縁関係にある遺族だが、最悪、後払いであることをいいことに費用を払わずにそのまま逃げるケースもあると言う。そうでなくとも、賃貸の場合、多額の掃除費用をめぐって遺族と大家がトラブルになることも多く、特殊清掃業者がその板挟みになるケースが多い。 また、孤独死の場合4件中3件が男性で、そのほとんどが離婚をして家庭崩壊となった男性だとする業者もいるそうだ。さらに、男性は女性に比べてゴミ屋敷よりも趣味に傾倒したモノ屋敷へと傾倒しやすいと言う。 ニッセイ基礎研究所が2014年に出した「長寿時代の孤立予防に関する総合研究~孤立死3万人時代を迎えて~」でのアンケートをもとにした著者の概算によると、日本では「約1000万人がさまざまな緑から絶たれ、孤立していると推測される」とし、「特に2019年現在の30代から40代後半に至っては、10人に3人が独身であり、きょうだいも少なく、一人暮らしをしていて、孤立しやすい状態にある」と言う。 最後に著者は、「おわりに 孤独死に解決策はあるか」において、孤独死を取材するに至った経緯を述べながらこう感じたと言う。 「問題は1人でなくなることではなく、そのもっと前の段階にあるということだった」 「一人一人にはそれぞれ誇ることのできる人生があり、そして物語があるということだった」 「この方法なら孤独死は防げるという解答などない」 「運命の歯車が狂い始め、どうしようもなくなった時、果たして私たちに何ができるのか――」 「だからこそ私は、彼ら、彼女らの人生を知って欲しいと思った」 さらに最後に、著者は次善であることを承知の上でとして、実務的な対策としていくつかを挙げている。 それらは、「AIやITを利用した見守り」「郵便局での対面での見守り」「レンタル家族で無縁者をサポート」「行政の取り組み」「支え合いマップ」「「セカンド小学校」「孤独死保険」「御用聞き」などである。 しかし、そもそも生きづらさを抱えて人たちは、「こうしたネットワークや仕組みにたどりつき難」く、その前に「きっと心を閉ざし、八方ふさがりになって力尽きてしまう」のが現状でもある。そして結局は故人ごとに異なるし、アプローチが難しい」というのが現実ではあるが、しかし、この見えない渦に「巻き込まれ、もがきながらも、あきらめないその姿にこそ、希望がある気がした」と結んでいる。 本書の示すものについてどのように捉えるか。おそらく避けて通れないこの問題について知るきっかけとなることを願って紹介した。(雅) |

| このページの先頭へ |

| 『月刊サティ!』トップページへ |

| ヴィパッサナー瞑想協会(グリーンヒルWeb会)トップページへ |